Provenienzforschung

Der Landschaftsverband Südniedersachsen forscht in den Stadtmuseen der Region nach der Herkunft (Provenienz) und Geschichte der Ausstellungsgegenstände. Welche Rolle spielt dabei die sogenannte NS-Raubkunst? Und was hat es mit Kultgegenständen oder menschlichen Knochen aus der Kolonialzeit in den Museen auf sich? Dazu finden Sie auf dieser Seite Informationen und weiterführende Links.

Die meisten Städte in der Region haben ein Museum, das die Ortsgeschichte anhand von Gegenständen veranschaulicht. Oft bestehen diese Sammlungen schon länger als 100 Jahre. Woher kommen die Gegenstände, wie wurden sie erworben? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Provenienzforschung. Aber was genau macht die Provenienzforschung aus?

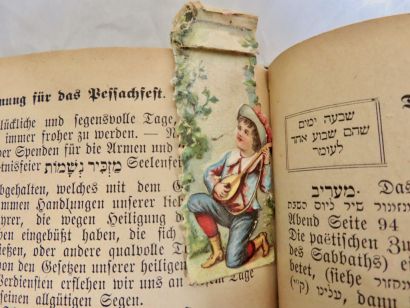

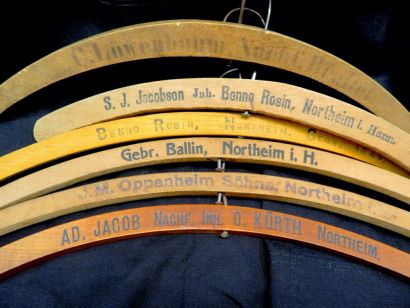

2016 hat der Landschaftsverband zusammen mit dem im Jahr zuvor gegründeten Netzwerk Provenienzforschung in Niedersachsen das landesweit erste Verbundprojekt zur Provenienzforschung ins Leben gerufen. Die Forschung in den teilnehmenden Museen läuft in zwei Phasen ab: 2016/2017 wurde zunächst eine Voruntersuchung (Erstcheck) durchgeführt. Das Ergebnis des Erstchecks: in acht von insgesamt neun Museen gibt es Gegenstände, die ihren Vorbesitzern in der NS- oder Kolonialzeit möglicherweise unter Zwang entzogen worden sind. Um diesen Verdacht genau zu prüfen, wird seit 2018 in den Museen weitergeforscht. Diese zweite Forschungsphase, die Tiefenforschung, läuft bis Ende 2021.

Einen weiteren Erstcheck in vier südniedersächsischen Museen (Bad Gandersheim, Fürstenberg, Goslar, Moringen) führte der Landschaftsverband 2022-2023 durch.

Die Ergebnisse der Provenienzforschung in Südniedersachsen sind in verschiedenen Veröffentlichungen dokumentiert. Weitere Publikationen zur Provenienzforschung in Niedersachsen finden Sie auf der Seite des Netzwerks.

Die Finanzierung des Forschungsprojekts wird vom Bund über das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste und vom Landschaftsverband getragen. Weitere Einrichtungen wie der Arbeitskreis Provenienzforschung oder die Datenbank PROVEANA fördern die Provenienzforschung bzw. die Forscherinnen und Forscher sowie die Vermittlung ihrer Ergebnisse. Neben dem Landschaftsverband haben noch weitere Institutionen Provenienzforschungsforschung in Südniedersachsen durchgeführt, beispielsweise die Universität Göttingen und das Städtische Museum Göttingen.

Wie sieht es eigentlich in den Museen hinter den Kulissen aus? Was findet man dort, wenn man die Depots auf den Dachböden durchsucht? Wir nehmen Sie in dem Dokumentarfilm "Fragl. Herkunft" mit auf einen Streifzug durch die Museen und zeigen, wie die historische "Puzzle-Arbeit" um die Herkunftsgeschichten der Museumsgegenstände abläuft. Und wir stellen uns Fragen, was Provenienzforschung außerhalb des Museums auslöst.

Der Film entstand 2022 und wurde von der Göttinger Filmagentur AKINEMA (Johannes Kohout/Janek Totaro) erstellt.

Mit Klick auf's Bild zum Player!